Due suggestive immagini del molino ‘Americano’, prima della Grande Guerra: si trovava nelle immediate vicinanze della chiesa di San Giovanni in Tuba, presso le risorgive del Timavo.

[foto da: Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste ]

Due suggestive immagini del molino ‘Americano’, prima della Grande Guerra: si trovava nelle immediate vicinanze della chiesa di San Giovanni in Tuba, presso le risorgive del Timavo.

[foto da: Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste ]

L’iconografia su Sant’Antonio Abate (Coma-Qumans [Egitto], 251 – deserto della Tebaide, 17 gennaio 357) ci riporta il mistico egiziano -considerato iniziatore del monachesimo cristiano e primo degli Abati- in compagnia di un maiale, recante al collo un campanellino. E la ragione di questa presenza animale è presto spiegata.

Nell’anno 1070, Guigues Disdier e Jocelyn Châteauneuf, originari dell’antica provincia francese del Delfinato, tradussero da Costantinopoli le reliquie di Sant’Antonio sino al villaggio francese di La Motte-au-Bois.

Le reliquie rappresentavano rimedio e balsamo contro il cosiddetto fuoco sacro o male degli ardenti, detto anche ergotismo, dal nome di un fungo parassita delle graminacee. In particolare, il pane fatto con la segale contaminata dal fungo portava all’intossicazione di chi lo assumeva, cagionando sia spasmi di natura compulsiva e allucinatoria, sia veri e propri effetti di cancrena delle estremità.

Si trattava dunque di un male terribile, del quale alcuni sintomi correlati potevano essere assimilati a quelli dell’herpes zoster (da qui, la denominazione di fuoco di Sant’Antonio, attribuita comunemente alla nota infezione virale).

In nord Europa, dove il parassita fungino era molto diffuso, si contraeva spesso la malattia, veicolata dal pane fatto con la segale.

Man mano che i pellegrini in cerca di sollievo dalla malattia si dirigevano verso i luoghi di culto dedicati al Santo, nel sud dell’Europa, si nutrivano sempre più spesso di pane prodotto con il grano, godendo di un progressivo beneficio, ricondotto al potere guaritore delle reliquie.

Il nobile Guigues de Didier diede disposizione di edificare, nel villaggio francese di La Motte, una chiesa che potesse accogliere queste sacre reliquie, tutelate dai benedettini dell’abbazia di Montmajour.

Tali monaci, nel 1088, furono incaricati dell’assistenza religiosa dei pellegrini e, parallelamente, fu fondata una confraternita per fornire assistenza fisica ai tormenti della malattia. Tale confraternita mutò poi nell’Ordine dei Canonici Antoniniani.

Per diretta concessione del Papa, a tale Ordine fu permesso di allevare maiali, con il cui grasso si lenivano le stimmate dei malati colpiti fuoco di Sant’Antonio.

Maiali allo stato brado, che davano segnale della propria presenza grazie alla campanella che portavano al collo.

Sull’antica topografia locale, in prossimità delle Terme Romane di Monfalcone, un edificio sacro d’epoca seicentesca di pianta rettangolare e di modeste dimensioni risulta sovente indicato come S. Antonio dei Bagni, eretto in prossimità di uno dei due antichi isolotti che delimitavano la laguna litoranea del lacus Timavi dal mare aperto.

Il culto del Santo è probabilmente da attribuire alla necessità delle genti del luogo di benedire il bestiame -fonte di sostentamento primaria- per scongiurare malattie ed epidemie.

Difatti, ogni 17 gennaio, in corrispondenza della festa di Sant’Antonio Abate, gli abitanti del circondario monfalconese si recavano in processione votiva a questa chiesetta, portandosi appresso gli animali.

In quest’edificio vi erano tre altari, come riportato nella documentazione riguardante la visita patriarcale del 1660, di cui il principale era occupato dalla statua del Santo.

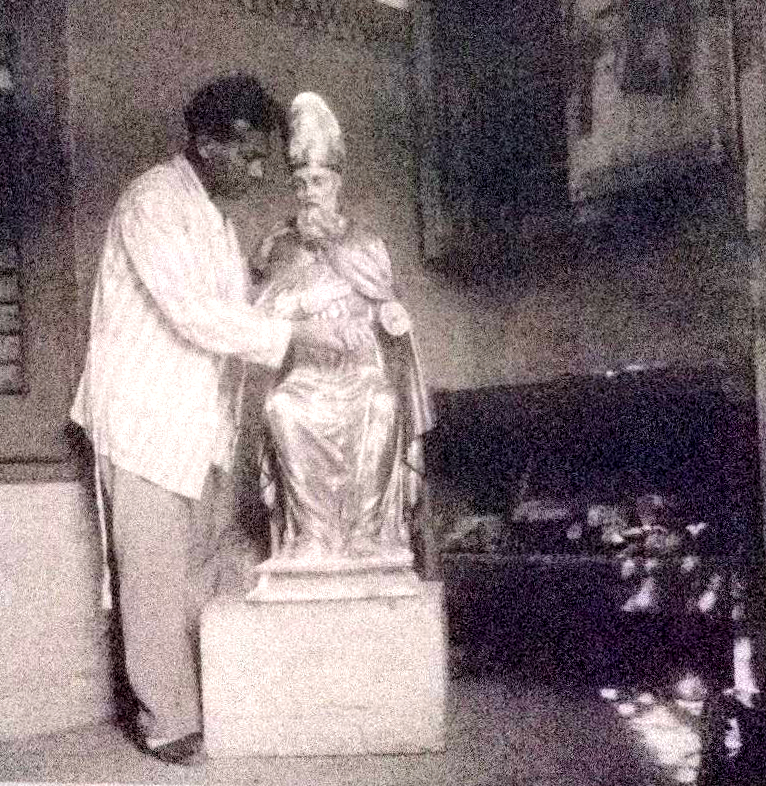

Dopo alterne vicende, l’edificio fu bombardato nel 1917 e quasi raso al suolo: la statua lignea del Santo fu così trasferita a Monfalcone e, attorno alla metà degli anni trenta, restaurata pazientemente da Attilio Dessabo. Oggi è possibile ammirarla presso la nuova chiesa del SS.Redentore, restituita all’antico splendore da un ulteriore e recente intervento conservativo.

Il 17 gennaio 2016 è stata benedetta, presso le Terme di Monfalcone, la nuova edicola dedicata al Santo: un’iniziativa di grande importanza simbolica come cenno di forte continuità con la storia locale e la tradizione.

In questa magnifica foto proveniente dall’archivio Puschi di Trieste si può notare l’abitato di San Giovanni di Duino, ancora intatto dagli insulti della Grande Guerra.

La chiesa presenta una torre campanaria diversa da quella odierna ed esistono ancora le strutture del molino ‘Americano’, su una delle bocche del Timavo, a brevissima distanza dalla chiesa.

Sull’Insula Clara più orientale, quella cosiddetta ‘della Punta’, fu indagata agli inizi degli anni ’70 l’omonima villa risalente all’età tardo repubblicana.

Sul cortile centrale della villa si affacciavano circa una trentina di vani, suddivisi in tre distinte ali poste attorno a un’area centrale, con diversa destinazione d’uso.

Alla parte residenziale era difatti affiancata una pars rustica in cui si produceva olio, come farebbero supporre il ritrovamento di una macina in pietra calcarea e dei montanti di un torchio (lapis pedicinus).

E, probabilmente, anche il vino.

Tra il Villaggio del Pescatore e Duino era difatti coltivato il Pucinum, particolarmente apprezzato anche da Livia Drusilla, moglie dell’imperatore romano Augusto.

Altri vani fanno supporre che presso questo complesso fosse anche avviata la lavorazione del pesce.

La prossimità con le note terme romane di Monfalcone e dunque con la sorgente termale calda fanno propendere per le ipotesi che questo complesso disponesse di un sistema termale o che le terme romane stesse fossero pertinenza di questo.

Da questa villa proviene il famoso mosaico dei due delfini affrontati a un tridente che ora è conservato presso il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia. Sul tassellato rinvenuto, due delfini sono affrontati a un tridente e sotto queste figure è rappresentata un’ancora, di cui si riconoscono una marra, il fusto e la cicala per assicurarla alla cima d’ormeggio.

In prossimità della villa fu rinvenuta parte dell’opera viva di un’imbarcazione romana, che probabilmente solcò le placide acque della laguna litoranea presete in zona al tempo.

In queste foto inedite, concesse gentilmente alla nostra associazione dalla professoressa Marisa Bernardis, si possono notare il pavimento mosaicato di un vano della villa, ricoperto da un velo d’acqua nei giorni dell’indagine e il magnifico mosaico dei delfini con tridente.

Nell’anno 1433, dopo tredici anni di dominio veneto sul territorio locale, il podestà Francesco Nani fu inviato a Monfalcone come rappresentante della Cancelleria Pretoria della Serenissima.

La formazione giuridica di questa figura era supportata da una preparazione prettamente romanistica, comprovata dalla presenza di un Corpus iuris civilis che ne accompagnava costantemente l’operato.

Un operato che spaziava anche nel campo puramente amministrativo, sovrintendendo anche agli approvvigionamenti alimentari dalla città, alla sanità e alle acque.

E in tal ottica va interpretata la lapide in figura, detta appunto ‘del Nani’, conservata oggi presso l’orto lapidario del Palazzetto Veneto di Monfalcone.

Difatti il Magnificus Praetor, oltre alle strutture portuali, provvide a rendere nuovamente fruibile la fonte termale delle antiche terme romane, dopo lunghi secoli d’oblio, le cui acque erano convogliate in una cisterna appositamente costruita.

Un riutilizzo che, con alterne vicende, si è protratto fino ai giorni nostri.

Tale lapide riporta un’iscrizione che ricorda gli interventi sul porto e sui ‘bagni’: <<Magnificus Praetor Nani Franciscus amator Justitiaeque bonis, et amarus et hostis iniquis Justos dilexit, cunctos dulcissime rexit Falconis Montis portum renovando salutis Hic fundavit opus felix memorabile cucntis mundavit foveam studiose fere corruptam Balnea construxit iam perdita digne reduxit Unde parit fructus splendens sua maxima virtus – Millesimo quadringentesimo trigesimo tertio>>.

Tradotto: <<Il Magnifico Podestà Francesco Nani, amante della giustizia e delle cose buone e acerrimo nemico delle ingiustizie, governò Monfalcone con rettitudine per la delizia dei giusti restaurando il porto, grato a tutti rafforzò le mura, scavò con diligenza i fossati quasi interrati, costruì i bagni, corresse benignamente quanto corrotto, ecco gli splendenti frutti della sua virtù – anno 1433>>.

Qui sopra, un significativo passo dal ‘Trattato sopra la costituzione geognostico-fisica dei terreni alluvionali o postdiluvionali delle Provincie Venete’ di Tommaso Antonio Catullo, dottore in medicina e professore di storia naturale presso l’università di Padova (anno 1838).

Il sito della chiesa di San Giovanni in Tuba, nei pressi delle polle di risorgiva del Timavo, aggrega in una sorta di wunderkammer elementare il sacro al fantastico, rappresentando da secoli un vero riferimento sia per le genti stanziali, sia per quelle di passaggio attraverso questo naturale crocevia.

Alla distruzione patita dall’edificio sacro durante il primo conflitto bellico fu posto rimedio nel 1949, con un restauro che durò quasi sei anni, durante il quale le superstiti decorazioni barocche furono rimosse, permettendo così ai sottostanti frammenti degli affreschi medievali di rivedere la luce.

Tra le testimonianze devozionali lasciate dai viandanti presso questo luogo di culto, spiccano i graffiti che l’archeologa Brigitta Mader ha rinvenuto e indagato durante una sua campagna di studi.

Tra questi, una scritta in caratteri probabilmente glagolitici, parzialmente leggibile, situata in prossimità del presbiterio, d’estremo interesse per meglio comprendere non unicamente la centralità di questo edificio, ma anche i limiti geografici della zona di diffusione dell’utilizzo di quest’antico alfabeto slavo.

Dagli studi della Mader emerge come le prime tre lettere (č,f,l), seguite da una ‘o’ parzialmente intelligibile, stiano a indicare una data: 1550.

Anno in cui un viandante che conosceva quest’antica scrittura, inventata dai santi Cirillo e Metodio nel IX secolo,volle lasciare segno del suo passaggio.

In foto, una ricostruzione grafica della scritta rinvenuta nella chiesa di San Giovanni.

‘Unum lignum nostri Comunis quod est in Arsena, quod nihi valet nisi pro disfaciendo, valoris solidorum grossorum ut dicunt patroni Arsenatus, absque ferramentis grossis, pro aptacione dictarum riparum’ (ASVE, Avogadria di comun, reg.22).

La destinazione a diverso uso di scafi ormai vetusti, soprattutto con finalità di pubblica utilità e assistenza, rientrava nelle concessioni e ‘grazie’ che il Maggior Consiglio deliberava a favore delle comunità del Dogado della Serenissima.

Nella frase sopra riportata si attesta la concessione dello scafo di un’imbarcazione destinata alla demolizione, spogliata delle sovrastrutture e delle parti metalliche, per essere utilizzato come cassaforma a consolidamento dell’argine di un canale.

Una pratica diffusa per riutilizzare le opere morte di molte imbarcazioni, la cui vita sovente non superava il decennio.

Probabilmente con formula simile venne deliberato il reimpiego di uno o più legni per consolidare il perimetro del deposito di sedimenti in prossimità della foce del Timavo, su cui nell’anno 1284 sarebbe sorto il fortilizio veneziano noto con il nome di ‘Belforte’.

(carta di Giovanni Antonio Magini, Venezia, 1620)

Dalle alture dell’isola di Sant’Antonio, questo scatto di fine ‘800 testimonia l’estensione del complesso delle terme romane di Monfalcone, così come ancor si presentava nella veste definitivamente cancellata dai bombardamenti della Grande Guerra.

Il ‘molino Novo’, detto anche Americano, era situato sul Timavo a pochi passi dalla chiesa di San Giovanni in Tuba e dà notizia di sé già in alcuni documenti della metà del diciassettesimo secolo.

In questo fotomontaggio si possono notare le strutture del mulino e della chiesa prima e dopo il passaggio della Grande Guerra.

Il Lisert in una foto dei primi anni ’30, quando lo spazio dell’attuale cartiera era ancora occupato dalla palude della Risaia.

In primo piano, la strada statale 14 da poco inaugurata mentre sullo sfondo si scorgono le strutture dello stabilimento Adria Werke-Solvay.

Interessante notare anche il tracciato della strada più a sinistra, nella foto, ricalcante l’andamento dell’attuale via Timavo che, a poca distanza dallo stabilimento delle terme romane, attraversava il Locavaz su un ponte in seguito demolito

Due immagini tratte dal libro del Pocar, edito a Udine dalla tipografia Del Bianco.

Nella municipalità araba di el-Uahat, nella Libia orientale, conosciuta anche come Cirenaica, si trova il punto più meridionale del mar Mediterraneo.

Un punto d’ideale gemellaggio ‘geografico’ con Monfalcone, dove il porticciolo ‘Nazario Sauro’ rappresenta il punto più a nord del Mare Nostrum.

Indagando le origini della rete stradale che interessò l’antico Lisert, i ritrovamenti risalenti al periodo romano – materiali fittili, tombe- ne attestano il periodo di più intenso utilizzo, tenendo presente che questi percorsi furono utilizzati anche in epoche successive a quella romana.

Ciò è suffragato dal fatto che, ad esempio, il tratto diretto al ponte romano sul Locavaz era percorso dalle genti del carso sino al primo ‘900, presentando per via dell’uso intenso delle irregolarità nei solchi carrai, più logori e profondi in corrispondenza della traccia più a valle, gravata da un peso maggiore.

Nella foto, un’urna cineraria calcarea rinvenuta in prossimità della strada, in uno scatto di Abramo Schmid della Commissione Grotte di Trieste.

.